Lange Schatten des Kolonialismus

Welche Auswirkungen die jahrhundertelange Ausbeutung des Globalen Südens bis heute hat – und warum aktuell der Kulturkampf tobt.

Von einem Wähler gefragt, was denn der Grund für den amerikanischen Bürgerkrieg gewe-sen sein, antwortete Nikki Haley, bis März republikanische Bewerberin um die US-Präsidentschaft, nur ausweichend. Es sei darum gegangen, wie in den Bundesstaaten regiert werden soll, um Freiheiten und um das, was Menschen tun dürfen und was nicht, sagte sie.

Dass es vor allem die Sklaverei war, weswegen die daran festhaltenden Südstaaten und der Norden zwischen 1861 und 1865 einen Krieg mit einer Million Toten führten, das sagte Haley nicht. Als frühere Gouverneurin des Südstaates South Carolina wollte sie das offenbar nicht aussprechen. Dabei gilt die Tochter indischer Einwanderer aus der Glaubensgemeinschaft der Sikhs selbst als „Person of Color“.

Eine schlimmere Entgleisung leistete sich ihr zeitweiliger Rivale Ron DeSantis, italienischstämmiger Gouverneur von Florida. Er sagte vor Wähler:innen, die Sklaverei hätte es Menschen aus Afrika immerhin ermöglicht, „etwas Nützliches zu lernen, um dann zum Beispiel als Schmied zu arbeiten“.

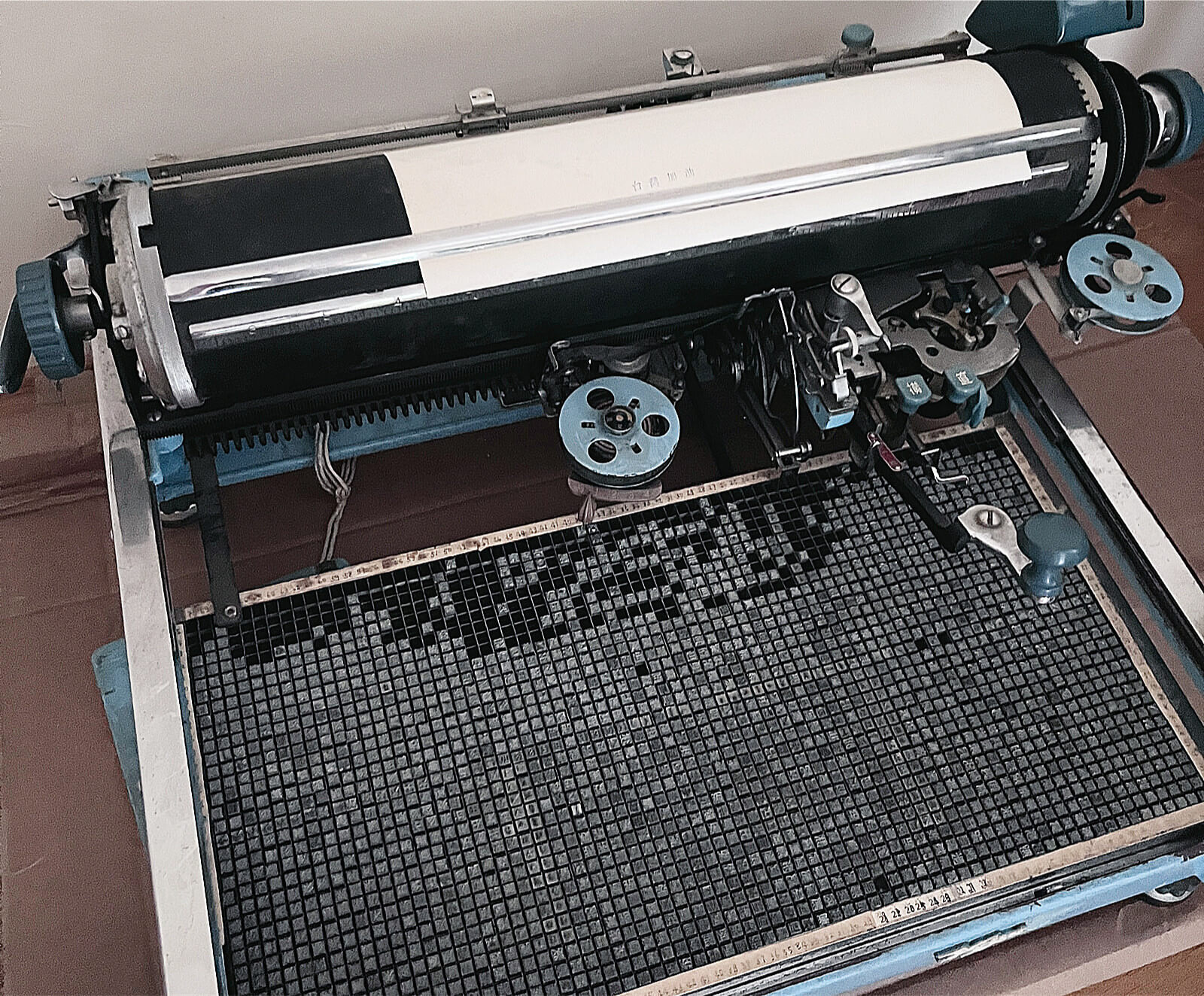

Liberale Medien wie die Washington Post wiesen DeSantis darauf hin, dass viele der zwölf Millionen aus Afrika verschleppten Arbeitssklav:innen schon in ihrer Heimat Meister in verschiedenen Handwerken gewesen seien, etwa die Schmiede der Bronze-Kunstwerke aus dem altafrikanischen Königreich Benin, die heute in vielen Museen zu sehen sind.

Doch der Gouverneur von Florida verbiss sich, mehr als andere US-Politiker:innen, in den Kampf gegen Antirassisten, die er für Gefährder des sozialen Friedens hält. Hunderte Schulbücher ließ er von Inhalten säubern, die Kolonialismus und Rassismus kritisieren. „Wokeness“, also die Achtsamkeit gegenüber Diskriminierungen jeglicher Art, ist nun in Florida verpönt. Dem Zeigen der Regenbogenflagge und Ansteckern der „Black Lives Matter“-Bewegung droht ein gesetzliches Verbot.

Scharfe Attacken gegen die Woke-Bewegung und den angeblich zerstörerischen „Selbsthass“ der Anti-Rassist:innen gibt es inzwischen auch in Europa, etwa in der renommierten Neuen Zürcher Zeitung. Es tobt so etwas wie ein globaler Kulturkampf, der in Parlamenten, Universitäten, Kulturinstitutionen und Medien, aber auch auf der Straße ausgetragen wird. Es geht darum, ein halbes Jahrtausend Kolonialismus aufzuarbeiten, den Folgen im Wirtschafts- und Geistesleben nachzuspüren. Wie es dazu kam und wohin die Reise geht, das soll hier dargestellt werden.

Vom 15. bis ins 20. Jh. Die Staaten des Globalen Nordens hatten vom 15. bis ins 20. Jahrhundert den Großteil der außereuropäischen Welt kolonisiert. Bis auf kurze Zwischenspiele nicht gelungen ist ihnen das in nur fünf Ländern: Äthiopien und Liberia in Afrika, Japan, Korea und Thailand in Asien. Überall sonst errichteten Briten, Franzosen, Niederländer, Portugiesen, Spanier und andere Niederlassungen und Einflussgebiete ihrer Imperien. Während das spanische Weltreich schon im 19. Jahrhundert zerfiel, kämpften anderswo kolonisierte Völker bis weit ins 20. Jahrhundert um ihre Freiheit.

1960 forderte die UNO-Generalversammlung die Entlassung aller Kolonien in die Unabhängigkeit, was die Selbständigkeit vieler afrikanischer Staaten bedeutete. Die alten Kolonialmächte versuchten aber durch allerhand Tricks (etwa Frankreich und die Niederlande durch eigene, dem „Mutterland“ gleichgestellten Übersee-Territorien) imperiale Reste zu erhalten. Reparationsforderungen blieben ungehört. Ab 1992 entstand in Lateinamerika eine Autonomiebewegung mit Betonung der lang vor Kolumbus‘ Landung 1492 bestehenden Kulturen. Man habe keine „Entdecker“ aus Europa gebraucht, die mordend und raubend durch Nord- und Südamerika zogen und Millionen Menschen mit für sie tödlichen Viren und Bakterien infizierten.

Folgen bis heute. Der Schatten der Kolonialzeit reicht bis in die Gegenwart – von der in Handelsverträgen fixierten wirtschaftlichen Übermacht der ehemaligen „Herren“ bis zur Geringschätzung indigener Kulturen. Unübersehbar ist das Erbe des Kolonialismus für die Nachkommen derer, die als Sklavinnen und Sklaven aus Afrika nach Nord- und Südamerika sowie auf die Inseln der Karibik verschleppt worden waren. In den USA kämpften Afroamerikaner:innen bis in die 1960er-Jahre um die Erlangung der Bürgerrechte. Seither mussten sie feststellen, dass der Staat zwar die gesetzliche Diskriminierung aufhob und etwa im Bildungsbereich Verbesserungen durchsetzte, dass er aber den Rassismus keineswegs beseitigte.

Die Erkenntnis, dass Afro-Amerikaner:innen weiterhin benachteiligt und leichtfertig kriminalisiert wurden, traf mit einem wachsenden „schwarzen“ Selbstbewusstsein zusammen, dem Stolz auf die eigene Identität.

Ins Rollen kam die große antirassistische Welle 2013 nach einem Mordprozess in Florida. In der Kleinstadt Sanford hatte George Zimmerman, Freiwilliger einer Nachbarschaftswache, den 17-jährigen afroamerikanischen Schüler Trayvon Martin erschossen, bloß weil dieser im Kapuzenpulli abends durch das Viertel spazierte. Nachdem Zimmerman unverständlicherweise freigesprochen worden war, organisierten drei Afroamerikanerinnen – Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza and Opal Tometi – in den sozialen Medien unter dem Hashtag #BlackLivesMatter landesweit Proteste. Am Beispiel von Trayvon Martin und ähnlichen Todesfällen prangerten sie die verbreitete Haltung an, Menschen allein wegen ihrer Hautfarbe zu verdächtigen.

Rassistische Polizeiübergriffe wie jener, bei dem 2020 George Floyd bei einer „Amtshandlung“ erstickt wurde, fachten die Proteste weiter an. Sie richteten sich – nicht nur in den USA – bald auch gegen steinerne Erinnerungen an Sklaverei und Kolonialismus wie Denkmäler von Südstaatengenerälen. Auch Kolumbus-Statuen wurden geköpft.

Statuen gekippt. Weltweites Aufsehen verursachte 2020 eine Aktion in der westenglischen Stadt Bristol, wo aufgebrachte Menschen die Bronzestatue des 1721 gestorbenen Sklavenhändlers Edward Colston ins Hafenbecken kippten. Nicht nur im Westen Englands, in den ehemaligen Zentren des transatlantischen Sklavenhandels, wurden dann Statuen von Kolonisatoren abgerissen und Straßennamen von den Behörden verändert.

König Charles III. sprach 2023 bei einem Staatsbesuch in Kenia von „abscheulichen und ungerechtfertigten Gewaltakten“ während der britischen Kolonialherrschaft. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte schon davor ein Tabu gebrochen und sich kritisch über den blutigen Krieg um Algerien geäußert, das 1954 bis 1962 um seine Unabhängigkeit kämpfte. Der Kolonialismus sei generell „ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine Barbarei“ gewesen, sagte der 1977 geborene Macron.

Eine von den Nachfahren der Opfer verlangte Bitte um Entschuldigung gab es aber weder von Großbritannien noch von Frankreich.

In Deutschland war fast vergessen worden, dass das erst um 1880 in den imperialen Wettlauf eingestiegene Land bis 1918 das nach England und Frankreich drittgrößte Kolonialreich besaß. Es umfasste „Teile der heutigen Staaten Burundi, Ruanda, Tansania, Namibia, Kamerun, Togo, Ghana, China, Papua-Neuguinea sowie mehrere Inseln im Westpazifik“, so das deutsche Entwicklungsministerium.

Ende 2023 reiste der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Tansania, einst Teil von „Deutsch-Ostafrika“. Dort bat er um Vergebung für die deutschen Kolonialverbrechen in Afrika. Auch im Westen des Kontinents hatten Deutsche aufständische Einheimische niedergemetzelt. In Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, begingen sie einen Völkermord an den Herero und Nama.

Bereits 2021 schloss Deutschland mit Namibia ein Versöhnungsabkommen, das u. a. Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe einschloss. In den Schulen finde die eigene Kolonialgeschichte aber weiterhin kaum statt, hieß es in einer deutschen TV-Dokumentation.

Nachzügler Portugal. In Portugal, wo man auf die 1974 gestoppte Kolonialepoche eher stolz war, hat das Umdenken erst 2021 begonnen. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa, Sohn des letzten Kolonialministers, verlangte in einer aufrüttelnden Rede, die üblen Seiten des Kolonialismus und seine Nachwirkungen nicht zu vergessen.

Gemeint waren damit auch die rund 400.000 Portugies:innen mit afrikanischen Vorfahren, von denen viele in Armensiedlungen leben und oft Prügelknaben der Polizei sind. Ein Milliardenprogramm wurde aufgelegt, das die Wohn- und Bildungsverhältnisse dieser Minderheit verbessern soll.

Es waren portugiesische Seefahrer gewesen, die im 15. Jahrhundert die Kapverden und später die ebenfalls vor Westafrika liegenden Inseln São Tomé und Príncipe einnahmen. Angesiedelt wurden aus Portugal ausgewiesene jüdische Bürger:innen und Strafgefangene, zu denen immer mehr Schwarze Sklav:innen kamen, die am Kontinent „erworben“ und u. a. mit hunderttausenden Messing-Armreifen, sogenannten Manillen, „bezahlt“ wurden.

Auf diesen Inseln entstanden die ersten Plantagen für Zuckerrohr und Kaffee. Gleichzeitig begann die massenhafte Verschiffung der Sklav:innen nach Nord- und Südamerika sowie in die Karibik, an der sich zudem Briten und andere Kolonialmächte beteiligten. Mit ihnen übersiedelte das Modell der Plantagenwirtschaft, in Wahrheit Zwangsarbeitslager mit landwirtschaftlicher Monokultur, etwa Baumwolle oder Bananen.

Bericht: 19 Millionen direkt betroffen. 2023 versuchte eine Gruppe von Expert:innen für internationales Recht bei einem Symposium der University of the West Indies auf Jamaika den durch die Sklaverei erlittenen Schaden zu quantifizieren. Dieser „Brattle Report“ genannte Bericht kam auf 19 Millionen direkt betroffene Menschen und auf einen Reparationsanspruch der Nachfahren in Höhe von 130 Billionen US-Dollar. Als „astronomisch“ bezeichnete die Agentur Latinapress den Betrag, den man deutlicher als 130.000 Milliarden darstellen kann.

Ebenfalls 2023 widmete sich in Ghanas Hauptstadt Accra eine internationale Konferenz erstmals dem Thema dieser Wiedergutmachungen. Vertreter:innen der Afrikanischen Union mit 55 Mitgliedstaaten und der 20 Caricom-Nationen in der Karibik einigten sich darauf, einen gemeinsamen Fonds einzurichten und die wohl langwierigen Verhandlungen mit den früheren Kolonialmächten zu beginnen.

Wann und ob überhaupt namhafte Beträge fließen werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Starke Bewegung gibt es allerdings an einem Nebenschauplatz: Der Rückgabe geraubter Kunst- und Kulturgüter.

Während der gesamten Kolonialzeit plünderten Forschungsreisende und Soldaten die Schätze Afrikas, Amerikas, Asiens und Ozeaniens und füllten damit ihre „Wunderkammern“ und Museen. Von der damals südlich der Sahara produzierten Kunst befinden sich „90 Prozent nicht mehr auf dem afrikanischen Kontinent“, hieß es in einem Report der Zeitschrift Geo, die über weltweit hunderttausende „Objekte aus kolonialem Kontext“ berichtete.

Rückenwind für Rückstellungen. Mit der Dekolonisierung begannen auch die Forderungen nach Rückstellungen. Als völkerrechtliche Grundlage dient – bis heute – ein bei der UNESCO in Paris 1970 beschlossenes „Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“. Es sollte nicht rückwirkend gelten, beeinflusste aber doch gesamte Debatte um Rückstellungen.

Richtig Schwung kam durch „Black Lives Matter“ in die Thematik. 2017 sagte der französische Präsident Macron die Rückgabe von geraubten Kulturgütern zu. Frankreich und Deutschland versprachen, zwei Mio. Euro für die Provenienzforschung afrikanischer Kunst in ihren Museen aufzuwenden. Inzwischen hat weltweit die Rückgabe kolonialer Artefakte an afrikanische und an asiatische Länder begonnen.

Emblematisch ist der Fall der Benin-Bronzen, von denen tausende in ethnografischen Sammlungen lagern. 1897 hatten britische Soldaten nach der Tötung eines ihrer Kolonialbeamten den Königspalast von Benin zerstört und geplündert. Den „Oba“ genannten König Benins (im Süden des heutigen Nigeria) brachten sie ins Exil, Tonnen von Elfenbein und 4.000 zumeist aus Messing gegossene Figuren wurden von den Plünderern verkauft und landeten so in den Museen.

Nigeria hat diesen Schatz schon lang zurückgefordert. 2007 kam es zur Gründung der Benin Dialogue Group, in der nigerianische Expert:innen mit europäischen – inkl. österreichischen – Museumsleuten über eine Rückgabe diskutierten. Im Juli 2022 versprach Deutschland, rund 1.000 Benin-Bronzen zurückzugeben. Auch die Schweiz zeigte sich für die Rückgabe von 96 Werken offen. In Österreich wird an einer gesetzlichen Lösung gearbeitet. Das Wiener Weltmuseum besitzt 197 Benin-Bronzen, von denen manche aber vor dem Raubzug von 1897 legal erworben wurden, wie Direktor Jonathan Fine versichert (siehe Interview Seite 34).

Kulturkampf ausgerufen. Ende 2022 stellte die deutsche Regierung die erste Lieferung von 20 Benin-Bronzen an Nigeria zurück – und staunte nicht schlecht. Statt, wie erwartet, die Kunstwerke in einem eigenen Museum öffentlich auszustellen, übertrug Nigeria sie in den Privatbesitz des aktuellen Oba von Benin.

Eine Schweizer Ethnologin nannte dies ein „Fiasko“, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde die „übereilte Rückgabe“ als „verfehlt“ bezeichnet. Noch halten die europäischen Museumsfachleute aus ethischen Gründen an den Restitutionsplänen fest.

Doch nicht nur in den USA hat die politische Rechte einen – weit ins konservative Lager hineinreichenden – Kulturkampf gegen die Ideen der Dekolonisierung und des Antirassismus begonnen. Als Brandbeschleuniger wirkte der vom Hamas-Terror entzündete, brutale Krieg Israels in Gaza. Nicht wenige antikoloniale Aktivist:innen nahmen an propalästinensischen Demos teil (siehe Kasten).

Die Leichtigkeit, mit der über den mörderischen Fanatismus von Islamisten hinweggesehen wurde, empörte viele. Der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß bezeichnete in einem Essay derart „löbliche Dinge wie Antirassismus, Antikolonialismus, Antiimperialismus“ nun als „so gründlich desavouiert“, dass dafür „neue Begriffe“ notwendig sein werden.

Doch während dieser Kulturkampf tobt, geht gleichzeitig die große Absetzbewegung vom bisherigen kolonialen und rassistischen Denken vielerorts weiter. Drei Beispiele: Im Februar erhielt die Dokumentation „Dahomey“ über die Rückführung von Kunstwerken aus einem Pariser Museum in ein ehemaliges westafrikanisches Königreich den Hauptpreis des Filmfestivals von Berlin.

In der Albertina Modern läuft derzeit unter dem Titel „The Beauty of Diversity“ eine Ausstellung, die die „unabdingbare Zuwendung“ dieses neuesten Wiener Kunstmuseums zu „Frauen und LGBTQIA+-Künstler:innen, People of Color, aboriginal Positionen und Autodidakt:innen“ zeigt.

Und in Kalifornien gibt es sogar Fortschritte bei der von vielen für illusorisch gehaltenen materiellen Wiedergutmachung für Opfer von Kolonialismus und Sklaverei. Erstmals in den USA wird in diesem Bundesstaat an einem 1,5 Milliarden-Dollar-Gesetz gearbeitet, das die Nachfahren von Sklav:innen, wenn schon nicht durch Direktzahlungen, so doch durch gezielte Investitionen in Armutsbekämpfung, Bildung und Gleichberechtigung entschädigen soll.

Von Fanon bis Gaza

Postkolonialismus und Nahostkonflikt.1961, mitten im Algerienkrieg, brachte Frantz Fanon sein Hauptwerk „Verdammte dieser Erde“ heraus. Der in der Karibik geborene Psychiater beschrieb darin den Drang unterdrückter Völker nach Befreiung – und sei es mit Gewalt. Weniger kontrovers entwickelt wurden die postkolonialen Ideen dann von Wissenschaftler:innen aus dem Globalen Süden, viele aus Indien, die über Multikulturalismus und „subalterne“ (meist kolonisierte) Völker forschten. Berühmt wurde Edward Said, der aus Jerusalem stammte und im Buch „Orientalismus“ die arrogante Sicht des Westens auf „exotische“ Kulturen anprangerte. Das akademische Ansehen des propalästinensischen Theoretikers litt, als er im Jahr 2000 an der libanesischen Grenze symbolisch einen Stein Richtung Israel schleuderte.

Danach hat sich der Ton verschärft. Der Nahostkonflikt wurde zum Befreiungskampf „indigener“ Palästinenser:innen umgedeutet. Kulturschaffende in vielen Ländern treten nun für die Isolierung oder gar Auflösung Israels ein und finden damit auch bei „Black Lives Matter“ und bei Klimaschützer:innen Anklang, via die queer-feministische Philosophin Judith Butler zudem in der LGBTIQ+-Szene. In Erinnerung an den Massenmord des Hitlerregimes an sechs Millionen Jüdinnen und Juden haben Deutschland und Österreich dagegen das Existenzrecht Israels zur „Staatsräson“ erklärt. Israel, seit biblischen Zeiten jüdisch besiedelt, wurde als Staat 1948 ja als Reaktion auf den Holocaust gegründet.

Die UNO unterstützte ihn trotz der Konflikte mit Palästinenser:innen (nicht wenige erst kurz davor zugewandert). Flucht und Vertreibung trafen nicht nur sie. Islamische Staaten warfen 800.000 dort seit Generationen ansässige Jüdinnen und Juden hinaus; viele davon – keine „weißen Siedler“ – kamen schutzsuchend nach Israel. Der blutige Überfall und die Geiselnahmen der Hamas vom 7. Oktober 2023 erinnerte sie an den Holocaust und daran, dass eine einzige militärische Niederlage reicht, ihren Staat auszulöschen.

Das unerbittliche Vorgehen Israels im Gaza-Krieg stößt auf weltweite Kritik. In Ländern des Globalen Südens – von Südafrika bis Brasilien – scheint der postkoloniale Blick zugunsten der Palästinenser:innen zu überwiegen. Indien, seit Gandhis Zeiten propalästinensisch, hielt nun allerdings Distanz und hat den Hamas-Terror als „bösartig“ verurteilt. E.ST.

Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!

- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper

- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe

- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach

- voller Online-Zugang inkl. Archiv

Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.

Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.

Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!

Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.